日期:2019-10-15来源:合川文明网

大

中

小

大

中

小

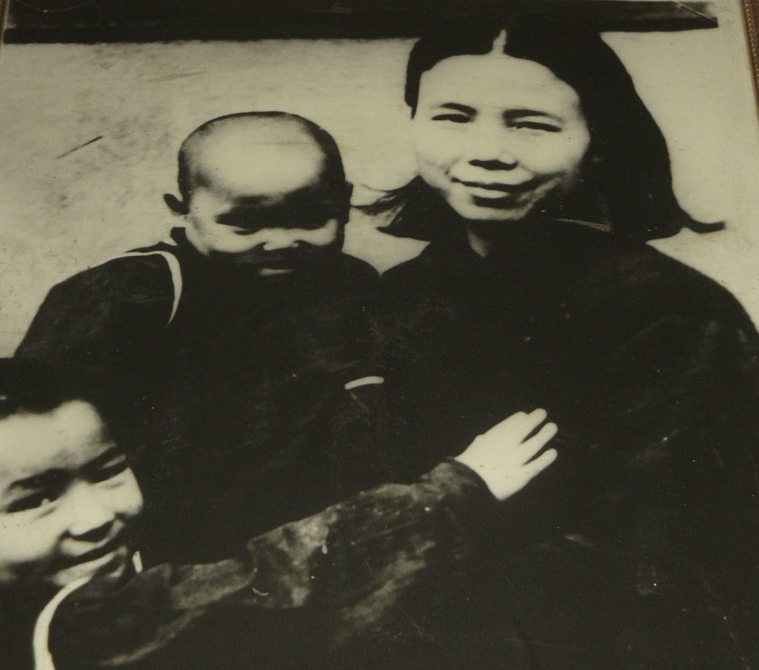

赵君陶女士在第三保育院(资料图)

1939年,原全国人大常委会委员长李鹏的母亲赵君陶女士,奉命在合川土场“周家祠堂”创办“第三保育院”,为战时儿童建立一个温暖的家。赵君陶女士,以“革命母亲”的伟大襟怀,视院里的孩子为己出,细心呵护他们成长,从而留下了许多感人的故事。1945年8月,毛泽东主席到重庆谈判,亲切接见了“第三保育院”院长赵君陶女士。

如今的“第三保育院”旧址,已成为合川区文物保护单位和爱国主义教育基地。“周家祠堂”留下了赵君陶女士的战斗足迹,见证了“革命母亲”的博大爱心。

9月18日,记者在土场镇街上的土场镇中心完小内,看见一座祠堂风格的老建筑,当地人称之为“周家祠堂”。1939年6月,原全国人大常委会委员长李鹏的母亲赵君陶女士,受中共中央南方局领导人周恩来和邓颖超派遣,在这里创办了“战时儿童保育会直属第三保育院”(以下简称“第三保育院”)并担任院长。

赵君陶(1903—1985年),女,四川酉阳(今重庆市酉阳县)人,上海大学肄业。1926年加入中国共产党,曾任湖北省妇女协会执行委员、宣传部部长,共青团湖北省委委员,中共中央妇委秘书。1937年参加成都文化界抗日救亡协会。1939年在重庆参加中国战时儿童保育会并担任直属第三保育院院长。1946年后,在延安大学、中共中央教育研究室工作。1949年出席第一次全国妇女代表大会。新中国成立后,任化学工业部教育司副司长、北京化工学院副院长,先后担任第四、第五届全国政协委员。

古朴依旧的周家祠堂是一座保持较完好的清代建筑,高大的台阶、雄伟的大殿及赵君陶故居仍然保持原有的风貌。在祠堂大殿左侧的展示室内,陈列着40余幅“第三保育院”老照片。据土场镇有关人士介绍,这些老照片是李鹏的妹妹李琼1986年到这里参观后提供的。通过这些老照片,可以看到当年战时儿童的学习场景和生活场景。照片中的赵君陶,是那样的亲切、那样的慈爱;照片中的孩子们,是那样的活泼、那样的可爱。因此,这些老照片是非常珍贵的历史资料。

在土场周家祠堂任“第三保育院”院长时,赵君陶从不以院长自居,不论是教师还是工人,都视其为自己的亲兄妹,平时不管什么脏杂活她都身先士卒地干。工人们说,他们的赵院长一点都看不出有院长的架子。有一年寒冬季节,赵君陶看见校工宋永明没有被子,就把自己的一床被子送给了他,后来宋永明无钱完婚,她又主动给予资助,还带动许多教师纷纷解囊相助,成全宋永明的婚事。院里洗衣嫂生了孩子,天天要到河边替难童洗衣被,赵君陶就主动替她照看婴儿。在今天的土场镇,仍有不少老人怀念赵君陶,都夸她是一位善解人意的好大姐、好院长。

作为“第三保育院”院长,赵君陶以“革命母亲”的伟大襟怀,视院里的孩子为己出,把整个身心都花在孩子们的生活、学习和成长上。孩子第一天到“第三保育院”,院里就要给他洗澡、理发、换干净衣服,然后耐心细致地为孩子检查身体。由于这些孩子大多因战乱失去亲人,小的只有四五岁,大的也只有十来岁,他们离乡背井,经受了颠沛流离之苦,都是死里逃生的难童,大多数营养不良、身体虚弱,赵君陶就与教师们商议,每天尽量保证身体不好的孩子吃上营养食品,每星期让孩子们吃上一二次肉,如条件不许可的话,起码要让孩子们填饱肚子。逢年过节,条件再困难,哪怕是“化缘”也要让孩子们额外吃上点胡萝卜或一颗糖、半个饼,孩子们深深感受到“第三保育院”这个大家庭的温暖与赵君陶院长的母爱。为方便孩子就医,赵君陶还想方设法在“第三保育院”设立简易病房,请医生为孩子们看病拿药,有生重病的孩子,她总是亲自或指派老师把孩子背到北碚医院去治疗。每天夜晚,她到学生宿舍问寒问暖,深夜查房,发现学生被子没盖好的,怕孩子着凉,要盖好被子才离去。

“第三保育院”在土场周家祠堂前后开办6年零9个月,收养了一批又一批从战区流亡到重庆、北碚、合川等地的难童,为我党在国统区培养了不少革命有生力量,共有300多名师生在这里学习生活。1945年8月,毛泽东主席到重庆谈判,亲切接见了“第三保育院”院长赵君陶女士。抗战胜利后,战时儿童保育院决定将“第三保育院”与重庆歌乐山保育院合并,赵君陶根据党的安排,离开重庆赴延安大学工作。

八十年过去了,如今的“第三保育院”旧址,已成为合川区文物保护单位和爱国主义教育基地。2003年,原全国人大常委会委员长李鹏携夫人朱玲专程前往第三保育院旧址土场周家祠堂,缅怀母亲的战斗足迹,并留下“艰苦创业、振兴教育”题词。

记者周云

分享文章到

文件下载

相关文档

政策原文

附件下载

主办:重庆市合川区人民政府办公室

邮编:401520

地址:重庆合川区希尔安大道222号

网站标识码:5001170002

微信公众号

微信公众号